本文作者:国务院政府特殊津贴专家、二级研究员,交通运输部公路科学研究院公路与综合交通发展研究中心原主任虞明远

近年来,智能驾驶技术快速发展,L2 级辅助驾驶功能迅速普及,但因行业对 “辅助驾驶” 与 “自动驾驶” 的混淆宣传,以及公众对技术边界的认知偏差,相关交通事故频发,公众对智能驾驶的信任度面临严峻考验。在此过程中,车企、主流媒体更应承担起技术普及的社会责任,通过客观报道和专题科普,向公众清晰传递不同级别自动驾驶技术的本质差异。

4 月 16 日,工业和信息化部装备工业一司召开智能网联汽车产品准入及软件在线升级管理工作推进会,明确要求汽车生产企业深刻领会相关通知精神,严格开展组合驾驶辅助测试验证,严禁夸大虚假宣传,规范使用 “组合辅助驾驶” 术语等,凸显出厘清智驾与自动驾驶本质差异的紧迫性。

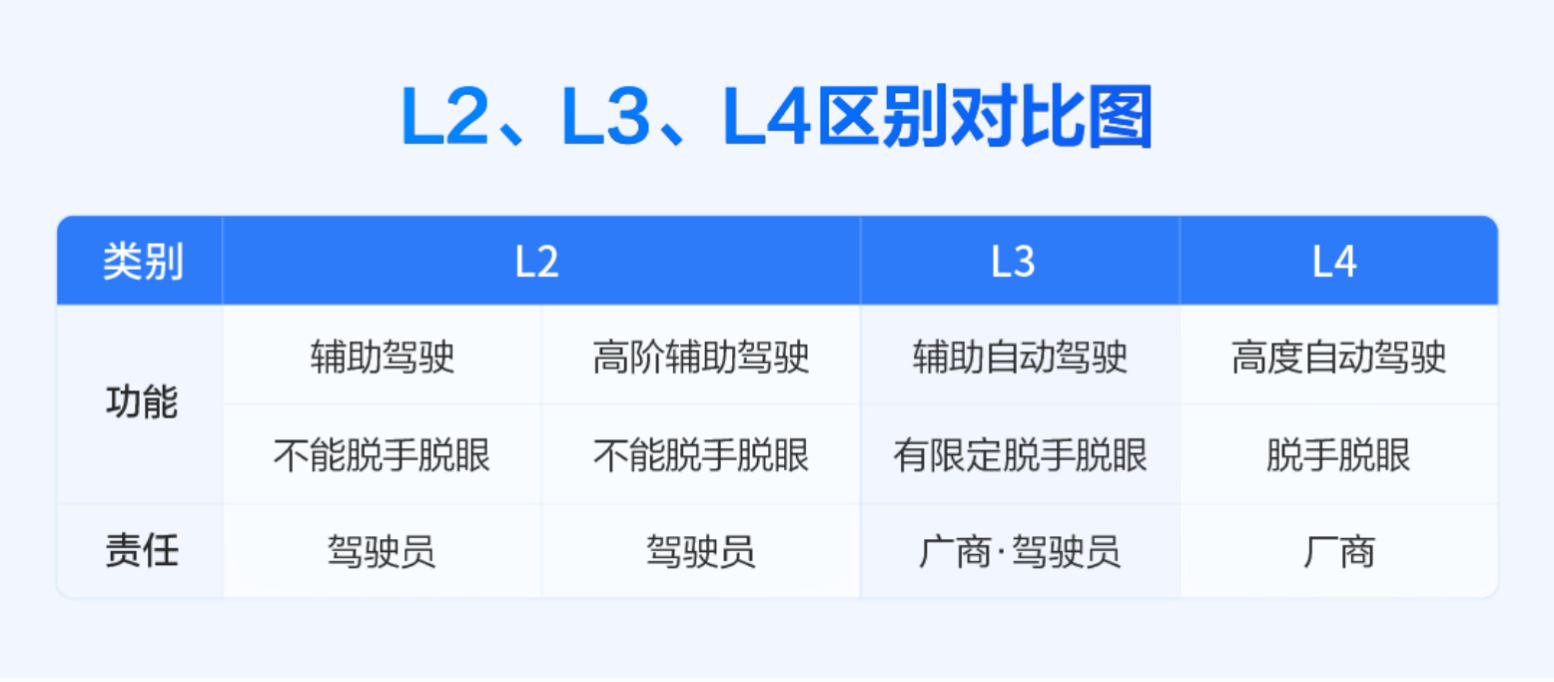

从国家标准《汽车驾驶自动化分级》的界定来看,智驾属于L2级系统,本质上属于"组合驾驶辅助"。它通过自适应巡航、车道保持等功能减轻驾驶员负担,但明确要求人类驾驶员全程方向盘不离手不脱眼。而自动驾驶属于L4级系统,它则需要在限定场景内实现完全无人驾驶,系统需自主处理所有复杂路况并执行最小风险策略。这种本质差异体现在安全冗余设计上:L2级系统允许采用视觉方案或单一传感器,因其失效后仍有驾驶员兜底;L4级系统则必须配备激光雷达、毫米波雷达、高精地图等多传感器融合方案,同时对车辆底盘、制动等物理系统提出更高要求。

辅助驾驶是"好帮手",而不是"替代品"。驾驶员在开启辅助驾驶功能时,仍需保持注意力集中,方向盘不脱手、不脱眼。对产业界而言,应建立更透明的技术分级标准,避免利用概念模糊进行商业炒作;对消费者而言,需清醒认识到当前辅助驾驶系统的局限性。宣传中也需要通过三维动画演示、事故场景还原等形式,直观展示L2与L4系统的决策逻辑差异。

美国Waymo、国内萝卜快跑等属于 L4 级自动驾驶技术。在封闭园区、特定城市道路等限定场景中,这些 L4 级车辆无需人类干预即可完成出行任务,且事故率远低于人类驾驶车辆。自动驾驶技术通过多重安全冗余架构,构建“无死角”防护体系,核心逻辑在于从感知、决策到控制,每个环节都设置了多重备份,以技术冗余代替人类驾驶的不确定性,甚至在复杂路况甚至事故发生时,处理也更加游刃有余。随着全球对无人驾驶安全性的认可逐步提升,越来越多的国家和城市正逐步开放自动驾驶路测与落地应用,“自动驾驶比有人驾驶更安全” 也逐步成为现实。

自动驾驶的终极目标是实现零事故出行,但这需要技术、法规、伦理的多维突破。在 L4 级自动驾驶全面普及前,我们更需要厘清辅助驾驶与自动驾驶的边界:立法层面应建立自动驾驶技术分级管理制度,明确不同级别系统的准入标准;行业层面需完善技术术语规范,禁止跨级宣传;媒体层面要加强科普引导,消除公众认知误区。唯有构建起技术研发、法规完善、公众教育三位一体的安全体系,才能真正守护交通创新的安全底线。